春の水(はるのみず、はるのみづ) 三春の季語について

「春の水(はるのみず/はるのみづ)」

これは、春の季節を詠む俳句などで用いられる三春(初春・仲春・晩春)の季語のひとつです。 まだ寒さの残る早春から、暑さが増す季節の中で見られる、春ならではの水の風景や気配を表す美しい表現です。

この記事では、「春の水」という季語に込められた意味や、なぜ「水」が使われているのかについて詳しく解説します。

「春の水」ってどんな季語?

「春の水」は、春になって雪や氷が解け始め、川や小川に水が流れる様子、あるいはその水の清らかさや柔らかさを表す季節語です。

冬の間は凍っていた水が、気温の上昇とともにゆるやかに流れ始め、生命の息吹を感じさせてくれる。そんな自然の変化を、美しい一語で表現しています。

また、「春の水」は視覚的な美しさだけでなく、聴覚や感覚にも関わる表現も存在します。

・日差しを反射してきらめく水面

・雪解け水が音を立てて流れるせせらぎ

・まだ冷たさの残る澄んだ水の透明感

今自然の光景が、「春の水」という一語に考えられています。

なぜ「水」という言葉が使われているのか?

春を表現するのに「水」という言葉が使われているのは、春の到来を象徴する自然現象のひとつが「水の動き」だからです。

冬の間に静かに蓄えられていた水が、春の陽気とともに動き始める。その様子は、まるで自然が目を覚まし、再び呼吸を始めるような印象を与えます。また、水は古くから生命や再生、浄化の象徴としても用いられてきました。 春という季節が、命の芽吹きや新たな始まりを意味することと、「水」の持つ象徴性が注目され、「春の水」という言葉が季語として考えられました。

俳句の中の「春の水」

俳句では「春の水」の句は、穏やかで明るい情景を描くときに使われることが多い季節語です。

春の水山なき国を流れけり 蕪村「俳諧新選」

石わたる鶴危さや春の水 芥川龍之介

小倉山懐かしくあり水の春 さとうあやか(現代)

俳句における「春の水」は、季節の移ろいを繊細に感じ取る感性を表現するための大切な言葉となります。

おわりに──静かに満ちる春の気配

「春の水」は、目立つ派手さはないものの、春の訪れを静かに、しかし確かに知らせてくれる季節の言葉です。

水が流れ始めるということは、冬が終わり、命が再び動き出す合図でもあります。 自然とともに私たちの心も、少しずつ温まり、これから先に進む気持ちが芽生えてくる…

そんな穏やかな変化を、「春の水」という言葉は静かに告げてくれます。

季節の言葉には、自然の中にある豊かな感情や美しさが込められています。 ぜひ春の日、川のせせらぎや水たまりの反射に「春の水」を感じてください。

日本酒に使用する仕込み水

日本酒は、米と水と麹から生まれる日本の伝統的な酒です。

その中でも、仕込み水は日本酒の品質を決定づける重要な要素のひとつです。今回は、日本酒造りにおける仕込み水の役割と特徴について見ていきましょう。

仕込み水とは

仕込み水は、日本酒の製造過程で使用される水のことを指します。具体的には、蒸米や酒母造りなどの仕込みの段階で必要となる水のことです。日本酒の約80%は水で構成されているので、その品質は最終的な味わいに大きな影響を与えます。

仕込み水の重要性

仕込み水は日本酒の質を決める重要な要素です。清らかな水を使用することで、雑味のない味わいの日本酒が生まれます。一方で、鉄分など日本酒造りにとって好ましくない成分が多く含まれる水を使用すると、米の香りや風味が失われてしまう可能性があります。

厳しい水質基準

仕込み水には、水道水よりもはるかに厳しい水質基準が設けられています。特に、鉄やマンガンの含有量は0.02 ppm以下でなければならず、これは水道水の基準(0.3 ppm)よりもはるかに厳しいものです。

硬水と軟水の違い

仕込み水の硬度によって、日本酒の味わいは大きく変わります。

- 硬水:カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを多く含む水。発酵が活発に進み、力強い味わいの日本酒になります。

- 軟水:ミネラル分が少ない水。ゆっくりと穏やかに発酵が進むため、まろやかな味わいの日本酒になります。

地域による特徴

「灘の男酒、伏見の女酒」という言葉があるように、地域によって使用される水の特性が異なり、それが日本酒の味わいに反映されます。

- 灘(兵庫県):「宮水」と呼ばれる硬水(硬度約180)を使用。力強い味わいの酒になります。

- 伏見(京都府):「御香水」と呼ばれる軟水(硬度約40)を使用。まろやかな味わいの酒になります。

仕込み水の種類と特徴

仕込み水の主な種類には以下のようなものがあります。

- 井戸水

- 湧水

- 伏流水

これらの地下水は、地域の地質や環境によって特徴が異なります。例えば、東北地方や北信越地方では、山麓や火山山麓、盆地の湧水や伏流水が多く利用されています。

仕込み水と地域性

「名水あるところに銘酒あり」という言葉があるように、日本各地の名水地には多くの酒蔵が存在し、その土地ならではの美味しい地酒が造られています。水は日本酒にとってのテロワール(地域特性)と言えるでしょう。

各酒蔵は、その土地の水の特性を活かした酒造りにこだわっています。多くの酒蔵のウェブサイトでは、使用している仕込み水について詳しく紹介されていることが多いので、日本酒を楽しむ際には水の特徴にも注目してみるのも面白そうですね!

さいごに

日本酒造りにおける仕込み水の重要性は計り知れません。その土地ならではの水が、その土地ならではの日本酒を生み出しているのです。日本酒を楽しむ際には、使用されている水にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

きっと、日本酒の奥深さをより一層感じることができるはずです。

冬に水分補給が大切な理由

今の時期、乾燥する季節だと分かっていても、夏のように積極的に水を手にしないのがこの季節です。 私たちの身体にどんな変化が起きているのか、冬だからこその水分補給法もお伝えしていきます。

冬に水分補給が大切な理由

冬は喉が渇きにくい季節です。そのため、気づかないうちに水分不足に陥りやすくなります。しかし、寒い季節でも水分補給は健康維持のために欠かせません。この記事では、冬に水分補給が必要な理由とその効果的な方法について詳しくご紹介します。

喉が渇きにくい冬の特徴

冬は気温が低いため、汗をかく量が減り、喉の渇きを感じにくくなります。 また、暖房を使う室内では空気が乾燥しており、体内の水分が奪われがちです。外出時も寒さで体が冷えると、飲み物を摂る頻度が減ることが一般的です。その結果、気づかないうちに慢性的な水分不足に陥ることがあります。

冬の水分不足がもたらす健康リスク

水分不足は、健康にさまざまな影響を及ぼします。特に冬は、以下のリスクが高まることが知られています。

- 血液の粘度が高まりやすい

水分が不足すると血液がドロドロになり、血行不良を引き起こします。 その結果、手足の冷えやむくみが悪化し、体温調節が難しくなることがあります。 - 代謝の低下

十分な水分が摂れていないと、基礎代謝が落ちてしまいます。これによりエネルギー消費量が減り、体の冷えが進むだけでなく、冬太りの原因にもなります。 - 免疫力の低下

体内の水分量が減ると、鼻や喉などの粘膜が乾燥しやすくなります。この乾燥はウイルスや細菌が侵入しやすい状態を作り、風邪やインフルエンザのリスクを高めます。

冬に効果的な水分補給の方法

喉が渇きにくい冬こそ、意識的な水分補給が必要です。以下の方法を参考に、健康を守りましょう。 - こまめに少量ずつ摂る

喉が渇く前に、少量の水分を摂ることを心がけましょう。コップ1杯の水を何度かに分けて飲む習慣をつけると、負担なく水分補給ができます。 - 温かい飲み物を活用する

冷たい飲み物は体を冷やしてしまいます。白湯やハーブティー、生姜入りの温かい飲み物を取り入れることで、体を温めながら水分を補給できます。 - 水分の多い食品を摂る

スープや鍋料理など、水分を多く含む料理は冬に最適です。特に白菜や大根など、冬が旬の野菜を使った料理は体を内側から温め、必要な水分も同時に補えます。

実生活で水分補給を習慣化する工夫

毎日の生活に水分補給を自然に取り入れるためには、ちょっとした工夫が役立ちます。 - 水を飲むタイミングを決める

起床時や食事時、入浴前後など、特定の時間に水分を摂るルールを作ると、忘れにくくなります。例えば、朝起きたら白湯を1杯飲むことを習慣にするのもおすすめです。 - お気に入りの水分補給アイテムを見つける

持ち歩きたくなるデザインのボトルや、風味付きの水などを選んで楽しみながら水分補給をすると、自然と摂取量が増えます。

冬の水分補給で健康的な生活を

冬は意識しないと水分不足に陥りやすい季節ですが、こまめな水分補給を心がけるだけで、健康にさまざまな良い影響を与えることができます。特に、血液の流れを良くし、代謝を高め、免疫力を維持するためには、水分摂取が重要です。 毎日の生活に取り入れやすい方法を工夫しながら、体調を整えて冬を乗り切りましょう。喉が渇きにくい季節だからこそ、積極的に水分補給をして健康的な生活を目指してください。 私たちピュアランド伊都の水が、皆さまの生活に寄り添いながら健康のサポートもできましたら幸いです。

美肌と水の関係

美肌を保つためにスキンケアや食事に気を使っている方は多いことでしょう。

しかし、意外と見落とされがちなのが「水」の存在です。水をしっかりと摂取することは、肌の健康を支える基本中の基本となります。

この記事では、美肌と水の密接な関係について解説し、簡単に実践できる水分補給のコツをご紹介します。

今年、ぜひ取り入れてみてください。

◆なぜ水が美肌に良いのか?

水は、私たちの体を内側から支える欠かせない存在です。

体内の約60%が水分で構成されており、その役割は多岐にわたります。

今回のテーマである「肌」に関して言えば、水は細胞の新陳代謝を促し、老廃物を排出するデトックス効果が期待できます。また、水分が不足すると肌の水分保持能力が低下し、乾燥やくすみの原因となります。

肌の表面を触ると感じる「しっとり感」も、実は体内から供給された水分によって維持されています。肌ケアも大切ですが、外側からのケアだけでなく、体の内側から十分な水分を与えることが重要です。

◆水分不足が引き起こす肌トラブル

実際に水分不足は、肌にさまざまな悪影響を及ぼします。

まず目立つのが乾燥肌になります。肌が乾燥するとキメが乱れ、細かいシワや毛穴の目立ちが加速します。また、水分が不足すると血液の流れが悪くなり、必要な栄養が肌細胞に行き渡らなくなります。その結果、肌にハリがなくなり、疲れた印象を与えてしまうことも。

さらに、水分不足は長期的に見れば年齢を重ねることで肌に現れる老化のサイン「エイジングサイン」を早めるリスクも。肌トラブルを未然に防ぐためにも、日頃から意識的に水を摂ることが大切です。

◆水分バランスが崩れやすい状況に注意

どんなに気を付けていても、水分バランスが崩れやすい状況はあります。

特に、今の時期のような乾燥しやすい冬や汗をかきやすい夏は要注意。また、睡眠不足やストレスが続くと、体内の水分代謝が乱れ、肌の乾燥を招くこともあります。

運動後やアルコールを摂取した後も、体内の水分が失われがちです。これらの状況では、普段以上に意識的な水分補給が必要です。

◆美肌を保つための水の習慣

水を味方につけるには、無理なく続けられる習慣作りがポイントです。例えば、起床後にコップ1杯の水を飲むことから始めると、体内が目覚め、代謝が活性化します。また、1日を通して少量ずつこまめに水を飲むことで、体が効率的に水分を吸収できます。

飲む水の種類にも注意しましょう。ミネラルバランスの良い水や白湯は特におすすめです。反対に、カフェインの多いコーヒーや緑茶は、利尿作用があるため注意が必要です。

最後に、外側からのケアも忘れずに。スキンケアで保湿を心がけたり、部屋の湿度を適切に保つことで、肌に最適な環境を整えることができます。

◆まとめ

美肌の基本は、体内と外側からのバランスの良いケアです。特に、水分補給はシンプルながらも効果的な方法です。適切な量の水を摂り、肌の潤いを内側から支えることで、美肌への近道を実現しましょう。日々の小さな工夫に肌もきっと応えてくれるはずです。

水の種類と特徴

水は私たちの生活に欠かせないものですが、実はその種類や特徴について深く考えたことがある人は少ないかもしれません。一口に「水」と言っても、天然水や処理水、炭酸水やアルカリイオン水といった特殊な水など、さまざまな種類があります。この記事では、それぞれの水の特徴と用途をわかりやすく解説します。自分に合った水を選ぶポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

◆水の種類について

水はその供給源や加工方法に応じて、大きく以下の3つに分けられます。

天然水

自然由来の地下水や湧き水、そしてそれをボトル詰めしたミネラルウォーターなどが該当します。

処理水

水道水や蒸留水、RO水(逆浸透膜処理水)など、人の手で加工され安全性や純度が高められた水です。

特殊な水

炭酸水やアルカリイオン水、海洋深層水など、特定の用途や効果を意識して作られた水です。

これらのカテゴリに分けて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

◆天然水の特徴について

天然水は、自然環境の中で採取された水になります。

① ミネラルウォーター

ミネラルウォーターは、地下水や湧き水をボトル詰めした水です。カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが含まれており、硬度によって「硬水」と「軟水」に分けられます。硬水はミネラル豊富で健康志向の方に人気ですが、味にやや癖があります。一方、軟水は日本人の味覚に合いやすく、飲みやすいのが特徴です。

② 湧き水

湧き水は自然の中でそのまま飲むことができる新鮮な水です。採取場所によって味や成分が異なり、旅先で楽しむのも魅力の一つです。ただし、衛生管理が行われていない場合もあるため、直接飲む際には注意が必要です。

◆処理水の特徴について

処理水は、人間の手で加工や浄化が施された水です。

① 水道水

水道水は、塩素消毒によって安全性が確保されています。普段の飲用や料理、掃除など幅広く使われますが、カルキ臭が気になる場合は家庭用の浄水器や煮沸を利用するのがおすすめです。

② 蒸留水・RO水

蒸留水やRO水は、不純物をほぼ完全に除去した純水です。RO水は逆浸透膜を使ってミネラルまで取り除いたもので、赤ちゃんのミルク作りにも適しています。蒸留水はさらに高純度で、主に医療や工業用途で利用されます。飲料水としての利用は適していません。

◆特殊な水について

特殊な水は、特定の機能や健康効果を持つ水を指します。

① 炭酸水

炭酸水は、人工的に二酸化炭素を加えたものと、自然由来の炭酸を含むものがあります。シュワっとした爽快感が特徴で、飲料や炭酸浴として利用されます。食事中の飲み物として人気が高い一方で、胃が弱い方には刺激が強い場合があります。

② アルカリイオン水

アルカリイオン水は、整水器で水を電気分解してアルカリ性にした水です。胃腸を整える効果が期待され、健康志向の人に選ばれています。天然由来でアルカリ性の水は「アルカリ性天然水」と呼ばれ、自然の恵みを活かした水として人気です。

③ 海洋深層水

海の深層から採取された水で、ミネラルが豊富。美容や健康効果を期待して利用されることが多いですが、価格が高いのが難点です。

◆水を選ぶポイントについて

どの水を選ぶかは、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

用途に合わせる

飲料用には軟水やミネラルウォーター、料理には癖のない軟水、スポーツ後のミネラル補給には硬水が適しています。

健康状態を考慮する

胃腸が弱い方はアルカリイオン水、赤ちゃん用にはRO水など、体調や目的に応じた水を選びましょう。

成分を確認する

ミネラルウォーターを購入する際には、硬度や成分表示をチェックするのがおすすめです。自分の味の好みや健康目的に合った水を見つけてください。

◆まとめ

水には「天然水」「処理水」「特殊な水」といったさまざまな種類があり、それぞれに特徴や用途があります。日常的に使う水だからこそ、種類や特徴を知り、自分に合った水を選ぶことが大切です。

ぜひこの記事を参考に、生活スタイルや目的にぴったりの水を選んで、健康的で快適な毎日を過ごしてください!

水を1日2リットル飲む効果

「1日2リットルの水を飲みましょう」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。健康や美容に良いとされていますが、具体的にどのような効果があるのか、気になっている方も多いでしょう。今回は、1日2リットルの水を飲むことの効果について詳しく解説していきます。

◆水を1日2リットル飲むのがなぜ大切なのか?

水を飲む効果に関して様々な視点がありますが、今回は美容と健康に関してまとめていきたいと思います。

美容への効果

肌の潤いを保つ: 水は、肌の水分量を保ち、乾燥を防ぐ役割を果たします。潤いのある肌は、ハリやツヤがあり、若々しい印象を与えます。

代謝を上げる:水を飲むことで、新陳代謝が活発になり、老廃物を排出する力が向上します。これにより、肌のターンオーバーが促進され、ニキビやシミなどの肌トラブル改善が期待できます。

むくみを解消:水不足になると、体が水分を蓄えようとし、むくみが起こりやすくなります。十分な水分を摂取することで、むくみを解消し、すっきりとした体へと導きます。

健康への効果

便秘解消:水は、腸の働きを活発にし、便を柔らかくすることで、便秘解消に繋がります。

腎臓の負担軽減:十分な水分を摂取することで、腎臓に負担をかけずに老廃物を排出することができます。

体温調節:水は、体温を一定に保つ働きがあり、熱中症予防にも効果的です。

集中力アップ:脱水状態になると、集中力や思考力が低下することがあります。水分補給は、脳の働きを活発にし、集中力を高める効果も期待できます。

◆2リットルを飲むために意識すること

2リットルというと、多くの量に感じる方もいるかもしれません。しかし、無理なく続けるコツを押さえることで、目標達成が可能です。

マイボトルを持ち歩く:いつも手元に水があると、こまめに飲むことができます。最近ではメモリが入ったようなボトルも販売されていて、意識して飲むことができます。

食事の際に水を飲む:食事と一緒に水を飲むことで、満腹感が得られやすく、食べ過ぎ防止にも繋がります。

起床時と入浴後には必ず水を飲む:寝ている間や入浴中は、多くの水分が失われます。これらのタイミングで水を飲む習慣をつけましょう。

水分を含む食品も積極的に摂る:果物や野菜など、水分を含む食品も積極的に摂ることで、より効率的に水分補給ができます。

◆水分補給アプリを上手に活用してみましょう!

実際に日々、水を飲むことを決めてもついつい忘れてしまったり、飲んでいる実感というのはなかなか感じにくいものです。水を飲むことを習慣にしていくために、アプリを活用することもおすすめしています。

◆あとがき

1日2リットルの水を飲むことは、美容と健康を維持するために非常に大切になります。しかし、個人差があるため、無理に2リットルを飲み切る必要はありません。

また、疾患等をお持ちの方はぜひ身体に変化を感じた際にはお医者様にもご相談されてくださいね。まずは、こまめに水を飲む習慣を身につけることから始めましょう。

日本のきれいな川特集

「きれいな川」と聞くと、透き通った水と豊かな自然が目に浮かびます。しかし、きれいな川を定義するのは簡単ではありません。水質検査で数値が基準値を満たしていることだけでなく、そこに生息する生き物たちの多様性や、人々がその川とどのように関わっているかなども重要な要素となります。

今日は私たちの住む日本のきれいな川に注目をしてお話をしていきたいと思います。

◆きれいな川とは?

一般的に、きれいな川は以下のように定義されています。

●水質の良さ:BOD(生物化学的酸素要求量)やCOD(化学的酸素要求量)といった指標が低く、水中の酸素が豊富であること。

●生態系の豊かさ: 多様な水生生物が生息し、食物連鎖が健全に機能していること。

●景観の美しさ: 自然の地形を生かした美しい景観が広がり、人々に癒しを与えてくれること。

「鮎(あゆ)が泳いでいるかどうかは水のきれいさの指標です!」と小学生の頃に学んだ記憶があるのですが、その時学んだのは、鮎のエラはとても繊細で水が汚れているとエラが傷ついて死んでしまうということでした。

見た目にきれいというだけでなく、実際にそこにどれだけの生態系が生息しているのか、目には見えない微生物のレベルで川の良さを測るようになっています。

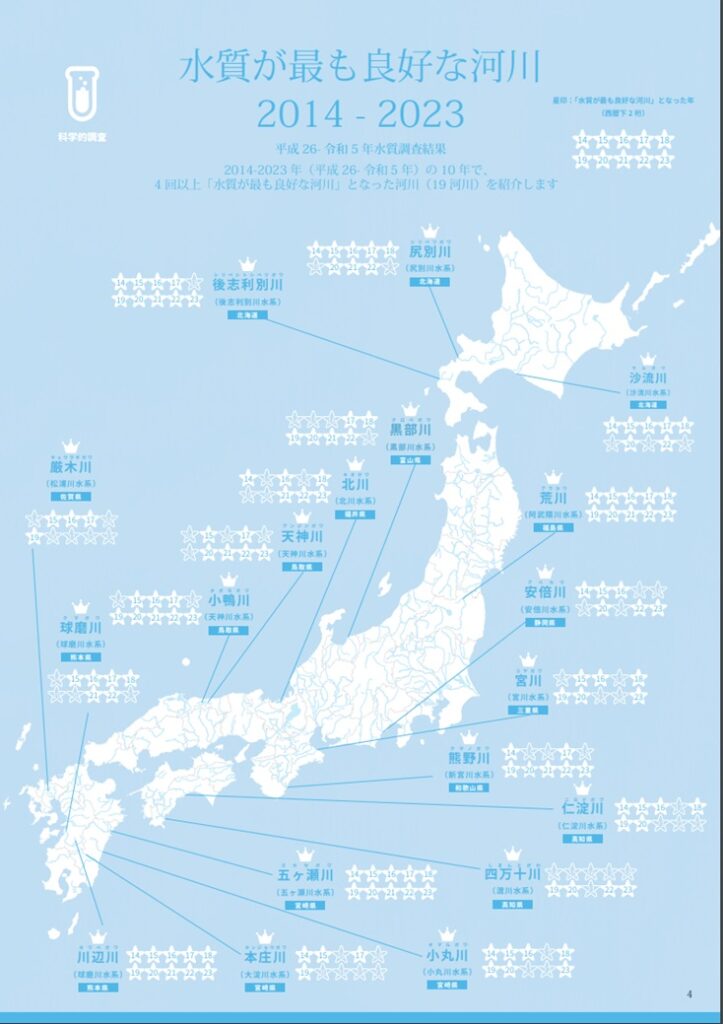

◆水質が最も良好な河川

国土交通省が発行している「令和5年全国一級河川の水質現況」にて、発表されている河川は以下の通りです。10年連続で綺麗な川というのは、九州は熊本県「川辺川」、宮崎県「五ヶ瀬川 」そして、福島県の「荒川」になるようです。(引用:国土交通省ページより)

◆川の水質を保つためには?

私たちの身近にある川の水質、きれいなままであって欲しいですし、未来の子どもたちのためにも自然を大切にしたいですよね。

川をきれいに保つために私たちができることはもちろんあります!

●生活排水対策: 家庭から排出される生活排水には、洗剤や油脂などが含まれており、河川を汚染する原因となります。汚れのついたフライパンなどは一度紙で取り除いてから洗ったり、油は流さない!など、ちょっとした工夫で生活排水を極力減らすことも可能です。

●産業排水対策: 工場から排出される産業排水には、重金属や有機物など、さまざまな有害物質が含まれている場合があります。排出基準を厳守し、排水処理を徹底することが求められます。

●農業排水対策: 農業では、肥料や農薬が使用されます。これらの物質が河川に流れ込むと、水質汚染や生態系への悪影響を引き起こす可能性があります。

●ごみの不法投棄防止: ごみを河川に捨てたり、河川敷に放置したりすることは、水質汚染だけでなく、景観の悪化にもつながります。

●森林保全: 森林は、雨水を浄化し、土壌の流出を防ぐ役割を果たしています。森林の保全は、河川の水質維持に不可欠です。

家庭だけでなく、企業としても、そこに住む人として自然を大切にする意識を持っていることがとても大切になります。意識して大切にし、守っていくのが「自然」であり「川」なのだと思います。

◆まとめ

きれいな川は、私たちの生活に豊かな恵みをもたらしてくれます。

しかし、近年、都市化や産業活動の影響により、多くの河川が汚染されています。川の水質を保つためには、私たち一人ひとりが環境問題に関心を持ち、行動することがとても大切です。

自分自身の使っている水がどこに向かうのか、ひとりひとりが少しだけでも意識を向けることできっと見える世界が変わっていくと思います。

あなたの住んでいる地域にはきれいな川はありますか?

ぜひ調べてみてくださいね!

水分補給とカリウム

今年も暑い日が続き、熱中症になられる方も多かったようです。

私たちの記事を読んでくださっている皆様はいかがお過ごしでしょうか?

私たちは体の大部分を水分で構成されており、水分は様々な生命活動に必要不可欠なものです。

血液の循環をスムーズにし、体温を調節し、老廃物を排出するなど、健康維持には十分な水分補給が欠かせません。

特に、運動時や暑い日は大量の汗をかき、体内の水分が失われやすくなります。脱水症状になると、疲労感、めまい、筋肉痙攣などの症状が現れ、重症化すると生命の危険があります。

今日は水分補給とカリウムの関係についてお話をしていきます。

◆なぜカリウムが水分補給に関連するのか?

カリウムは、体内のナトリウムとバランスを保ち、細胞内の水分量を調節する重要なミネラルです。カリウムが不足すると、細胞内に水分が溜まりやすくなり、むくみや高血圧を引き起こす可能性があります。

◆カリウムが水分補給に関連する主な理由

ナトリウムとのバランス

カリウムは、体内に過剰に摂取されたナトリウムを排出する働きがあります。ナトリウムを多く含む食事を摂る機会が多い現代人にとって、カリウムを十分に摂取することは、高血圧予防に繋がります。

細胞内の水分調節

カリウムは細胞内に多く存在し、細胞内の浸透圧を維持する役割を担っています。カリウムが不足すると、細胞内の水分量が減少し、細胞の機能が低下する可能性があります。

腎臓の働きをサポート

カリウムは、腎臓が正常に機能するために必要なミネラルです。腎臓は、体内の余分な水分や老廃物を尿として排出する役割を担っており、カリウムが不足すると、腎臓の働きが低下する可能性があります。

◆カリウム不足になるとどうなるの?

カリウムが不足すると、以下のような症状が現れる可能性があります。

筋肉の疲労や痙攣

カリウムは、筋肉の収縮に重要な役割を果たしています。不足すると、筋肉がうまく働かなくなり、疲労感や痙攣が起こりやすくなります。

心拍不整

カリウムは、心臓のリズムを正常に保つために必要なミネラルです。不足すると、心拍が不規則になることがあります。

食欲不振、便秘

カリウムは、消化器系の働きにも関与しています。不足すると、食欲不振や便秘を引き起こす可能性があります

◆まとめ

水分補給とカリウムは、一見すると異なるテーマのように思えますが、実は密接な関係があります。十分な水分を摂取し、カリウムをバランス良く摂ることは、健康な体維持に不可欠です。

水分補給で喉が乾く前にしっかり水分補給をし、むくみ対策や高血圧対策としてカリウムも上手に補給してください。バナナやアボガド、ほうれん草などカリウムを多く含む食品は私たちの身の回りにたくさんあります。

身体の異変を感じた時にはすぐに近くの医療機関に相談をされてくださいね!

美味しい水の見極め

水は私たちの生活に欠かせない存在です。

毎日当たり前のように口にしている水、本当に美味しい水を選ぶことはできているのでしょうか?

水には味があり、その美味しさは硬度やミネラルバランス、採水地などによって大きく変わってきます。今回は、美味しい水の見極め方についてお話をしていきます。

◆ 硬度で選ぶ

硬度とは、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表す指標になります。

硬度が高い水を「硬水」、低い水を「軟水」と呼びます。

硬水:ミネラル豊富でしっかりとした味わいです。

カルシウムやマグネシウムが豊富なので、苦味やえぐ味を感じることがあります。

軟水: まろやかで飲みやすい味わい。

ミネラルが少ないため、癖がなくどんな料理にも合わせやすい。

一般的に、日本人は軟水の味に慣れているため、硬水は苦手と感じる人も多いようです。しかし、硬水にはカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、健康効果が期待できます。硬水に慣れていない場合は、最初は炭酸水などで徐々に硬度を上げていくのもおすすめです。

◆ミネラルバランスで選ぶ

ミネラルバランスとは、水に含まれる様々なミネラルの量と種類を表します。カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどのミネラルは、それぞれ体に異なる作用をもたらします。

カルシウム: 骨や歯の形成を助ける。

マグネシウム: 筋肉や神経の働きを調整する。

ナトリウム: 体内の水分量を調整する。

カリウム: 血圧を調整する。

自分の体調や目的に合わせて、必要なミネラルが豊富に含まれた水を選ぶのも良いでしょう。

もちろん微量ではありますが、日々の積み重ねがとても大切になります。

◆採水地で選ぶ

採水地とは、水を採取した場所です。同じ硬度やミネラルバランスの水でも、採水地によって味が異なることがあります。これは、地質や環境によって水に溶け込むミネラルの種類や量が変わるためです。

富士山麓: 軟水でまろやかな味わい。

日本アルプス: 硬水でしっかりとした味わい。

九州: ミネラル豊富な中硬水。

色々な地域の採水地の水を試して、自分の好みを見つけるのも楽しいですね。

◆飲み方を変える

水は、温度やグラスによっても味が変わると言われています。

冷やす: 冷やすと、甘みを感じにくくなり、苦味が強調されます。

常温にする: 常温に戻すと、甘みを感じやすくなります。

口当たりが良いグラスを使う: 口当たりの良いグラスを使うと、水の味がより感じやすくなります。

色々な温度やグラスで試して、自分が一番美味しいと感じる飲み方を見つけてみてください。

まとめ

美味しい水は、自分の好みや体調に合わせて選ぶことが大切です。

今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ色々な水を試してみてください。

実際に自身の味覚の変化を感じたり、体調によっても味わいは変わってきます!

さらに美味しく水を飲むためのポイント

水道水は、カルキ臭や雑味が気になる場合は、浄水器を通して飲むと良いでしょう

ペットボトルの水は、開封後は早めに飲むようにしましょう。

水は常温で保存するのがおすすめです。

美味しい水を毎日飲んで、健康的な生活を送りましょう!

私たちはこれからも皆様の日々の生活に美味しいお水をお届けしていきます!

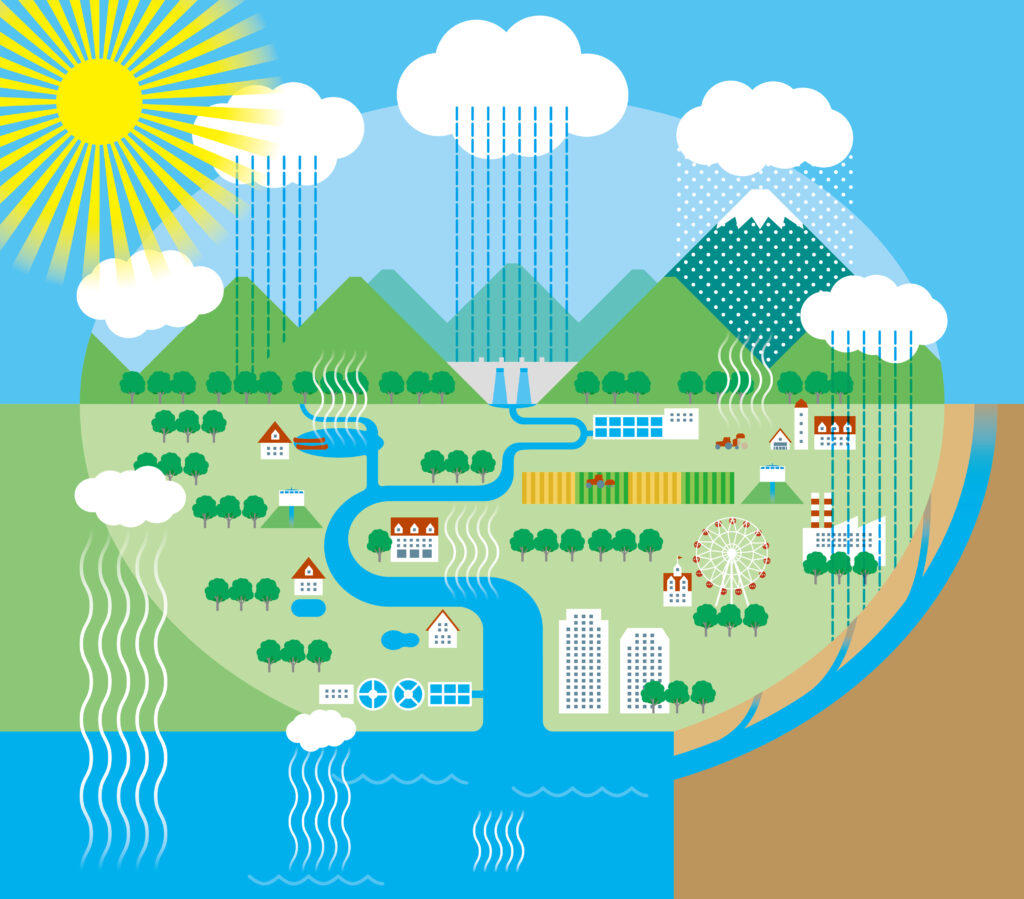

飲み水はどこから来て、使った水はどこへいくの?

私たちの日常生活に欠かせない水。 蛇口を開けば飲むことのできるこの「水」はいったいどこから来ているのでしょうか?そして、使い終わった水は一体どこに行くのでしょうか? 私たちの生活と密接に結びついている水の循環の仕組みを一緒に学んでいきましょう。

◆私たちの水はどこから来るの?

私たちの飲み水の源は、もちろん!空から降ってくる雨や雪が源になっています。

降水量は年間約6,000億立方メートル。どれくらの量かと言いますと、例えるならば、東京ドーム約48万3,871個分!!琵琶湖の24個分の水が降ってきていることになります。

想像すると大量のように感じるのですが、私たちの住む日本は急な場所があり河川が短く、ほとんどの水は使われることなく海に流れています。

そのため実際に私たちが使える水は約785億立方メートルほどになり、降水量の約10%が飲み水や私たちが触れられる水になっていることになります。 もちろん海に流れた水はまた蒸発水となり、雲となり、また雨を降らすという循環の中に私たちは生きています。

私たちの飲み水の大半は、河川や湖、地下水から供給されています。

水道水として家庭に届く前に、川や湖から浄水場でろ過や消毒の過程を経ます。

大きなゴミや土砂を取り除くための前処理が行われた次に、微細な粒子や有機物を取り除くための凝集・沈殿処理、そして砂や活性炭を使ったろ過処理が続きます。 川の水には、人間の体には有害な物質やウィルスなどの菌も含まれます。 そのため、浄水場などの施設を通過する中で最後に、消毒剤を使って細菌やウイルスを殺菌し、配水場へ、そして排水管を通って私たちのもとへ安全な飲み水として届けられるのです。

◆使った水はいったいどこへ行くのか?

使い終わった水は排水管や下水道を通って、下水処理所に届きます。 下水処理場に届いた水は固形物や大きな異物を取り除くためのスクリーンや沈砂池を通ります。

その後、なんと「微生物」を利用して有機物を分解する生物処理が行われます。

汚れをたくさん食べた微生物はだんだん重くなって沈んでいくため、それらをゆっくり流しながら汚泥(微生物などを含んだ泥)とお水を分けて、最終的にきれいになった水は川に流して自然にかえしたり、また工業用水や公園などの水などにも利用されています。

ちなみに汚泥は燃やして処分するだけでなく、リサイクルをしてセメントや肥料土にして循環されています。

◆まとめ

私たちの日常にある水は、自然の循環の中の一部として存在しています。 私たちの手元に来る上で人の手が加わり、飲める状態になっていること、また使い終わった水も、また人の手によって処理され、自然の中に返されていることが分かります。

限りある資源だからこそ、ムダに使うことなく、また水を使う時の意識も少しずつでも変えていくことが大切です。 この記事を通じて水の大切さを改めて感じていただけますと幸いです。

私たちも自然の大切さを感じながら、皆様においしい水をこれからもお届けしていきたいと思います。